Perché loro sono capaci di accompagnarci sempre, anche quando il viaggio porta a un mutamento di stato e qualità, più che a un luogo geografico

Perché loro sono capaci di accompagnarci sempre, anche quando il viaggio porta a un mutamento di stato e qualità, più che a un luogo geografico

‘L’uomo è fatto per viaggiare’, scriveva Bruce Chatwin: e questa inclinazione al cammino si manifesta così costantemente presso tutte le culture e popolazioni che la maggior parte dei racconti epici più noti all’umanità riguardano proprio peregrinazioni, viaggi, ricerche.

Dall’Epopea di Gilgamesh al viaggio di Abramo verso la Terra Promessa, dall’Odissea di Ulisse in direzione della sua Itaca alle avventure di Sindbād il Marinaio.

Il successo e la permanenza di questi racconti nella cultura di tutti i tempi sono determinati anche da quell’atavico impulso che vive, ancora oggi e più o meno assecondato, in tutti noi.

Di tutti i modi di viaggiare è il pellegrinaggio quello che più coinvolge l’anima dell’uomo: un consapevole e voluto moto, non solo da un luogo fisico di partenza a una meta geografica.

Ma spesso anche da una situazione emotiva e personale a un’altra, caratterizzata da un cambiamento e da una crescita che vengono facilitati dall’introspezione che ogni cammino, lungo o corto che sia, predispone così naturalmente nel nostro animo.

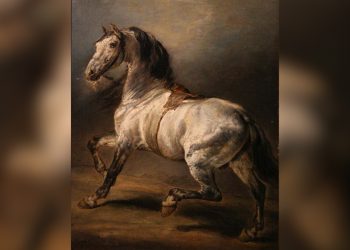

Pellegrini a cavallo assistono alla presentazione delle “Hermandades” (confraternite) accanto all’eremo di El Rocio durante il tradizionale pellegrinaggio religioso ad Almonte, Huelva, Spagna sud-occidentale, 27 maggio 2023. Il pellegrinaggio “El Rocio”, una delle tradizioni più importanti della regione, attira migliaia di fedeli da tutta l’Andalusia e dall’intero Paese. Ogni anno i devoti preparano le loro carrozze e i loro cavalli e si dirigono verso il santuario di El Rocio per rendere omaggio alla Vergine del Rocio. EPA/JULIAN PEREZ

Deve essere il ritmo dei nostri passi che si mette in strettissima connessione con quello dei nostri pensieri: un meccanismo di cui siamo ancora più consapevoli noi, che amiamo accordarci alle andature di un cavallo.

Lo sappiamo bene, anche alla luce degli studi più recenti sui benefici della terapia con i cavalli: il ritmo del loro cuore sa influire, come fosse un diapason, su quello del nostro.

Che si mette in armonia con quello del nostro più grande amico, e rallenta un poco dandoci pace, serenità, e calma.

Al di là di questo aspetto avere un cavallo come compagno di viaggio, anche quando la meta è legata ad un aspetto religioso o a una ricerca tra il filosofico e il metafisico, facilitava di molto le cose sino a poco più di un secolo fa.

Meno fatica e più velocità rendevano possibile raggiungere mete molto ambiziose, anche in termini puramente chilometrici.

E ovviamente questo vantaggio è stato ben chiaro, da sempre, ad ogni tipo di cultura.

Perché i pellegrinaggi sono una opportunità trasversale ad ogni tipo di religione, non appartengono solamente a quella cristiana che quest’anno, con il Giubileo della Speranza, rinnova il proprio invito a mettersi in cammino.

Papa Francesco ha detto: «Siamo pellegrini e peregriniamo insieme. Dobbiamo imparare ad affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze, e guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell’unico Dio».

L’unico Dio di tre grandi religioni, sorelle in lui: l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. E che tutte contemplano la possibilità – o addirittura l’obbligo – di speciali pellegrinaggi.

Gli Ebrei sono un popolo in cammino da tempi biblici.

Non per niente nelle tre grandi feste di Pesach, Shavuot e Sukkot (cioè Pasqua, Pentecoste e la festa dei Tabernacoli) ogni maschio adulto era tenuto a recarsi a Gerusalemme e presentarsi al Tempio con una offerta, da dovunque si trovasse: questo ritorno alla loro terra madre è chiamato dagli ebrei Aliyah.

In particolare Sukkot è una festa di pellegrinaggio che dura otto giorni in Israele, nove al di fuori dei suoi confini, per gli ebrei della Diaspora.

Una delle antiche porte di Gerusalemme era chiamata Porta dei Cavalli: sembra si aprisse sul giardino del palazzo di Re Salomone, che qui aveva anche le sue scuderie dove si dice tenesse 10.000 cavalli.

Gli uomini di Gerusalemme uscivano a cavallo da questa porta per andare in guerra e una volta terminati i combattimenti i carri del re passavano di lì per tornare in città, in trionfo.

Sicuramente gli asini erano preziosi collaboratori anche ai tempi di Abramo e Mosé, e di Re David si sa che aveva anche un mulo, tanto che per incoronare re Salomone ve lo fece montare sopra.

Per contro, il giudaismo moderno interpreta il passo del Levitico 19:19: ‘non accoppierai bestie di specie differenti’ in senso così stretto da ritenere proibita l’ibridazione tra cavalli e asini, da cui si ottengono muli e bardotti.

Muli che, tra l’altro, erano molto gettonati anche in tutt’altra meta di pellegrinaggio: quello che ogni quattro anni portava ad Olimpia, in Grecia, atleti da tutto il mondo ellenico.

Nei giochi olimpici antichi spiritualità, religione e sport erano strettamente connessi: e tra le competizioni c’erano le corse di cavalli e di carri.

Per questi ultimi gli attacchi più ambiti per lunghi anni furono quelli composti da mule: come quelle di Anassila, tiranno di Reggio e Messina. Vinsero l’Olimpiade del 480 a.C. e l’orgoglio del loro proprietario era tale che le fece raffigurare su di una moneta, una tetradracma d’argento.

La tetradacma d’argento coniata a Messina nel 480 a.C. per onorare la vittoria delle mule di Anassila. Un verso del famoso poeta greco dell’epoca, Simonide, le celebrò così: “Salve ,figlie delle cavalle dai piedi di tempesta”

Decisamente più orientati al cavallo i musulmani che, grazie anche alla precisa volontà del Profeta Maometto, in età islamica cominciarono a curare sempre di più l’allevamento dei soggetti Asil, i più puri.

Quelli il cui DNA era stato selezionato dalla durissima vita nomade in un ambiente ostile come quello della penisola arabica.

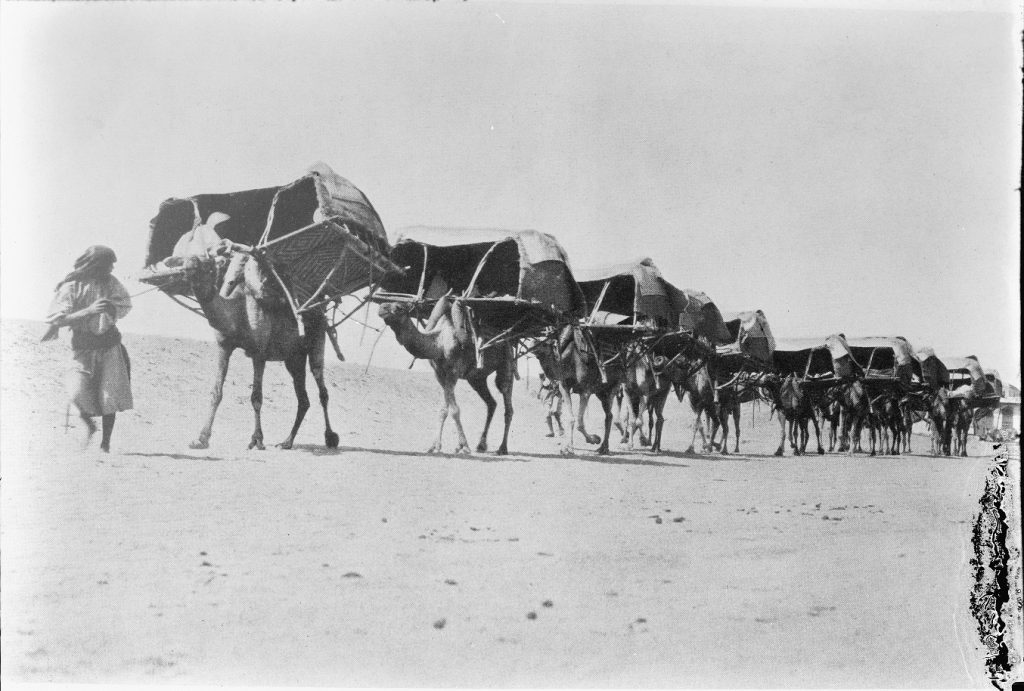

L’Hajj, cioè il pellegrinaggio alla Mecca, la città dove tradizionalmente si ritiene sia nato il fondatore dell’Islam, è obbligatorio per ogni fedele almeno una volta nella vita.

Ma solo se può dire soddisfatte 5 precise condizioni: essere musulmano, sano di mente, adulto, libero e capace, anche economicamente, di permettersi le molte spese che viaggio ed assenza dalla casa e dal lavoro comportano.

I dromedari anche in questa contingenza sono stati il mezzo di trasporto più diffuso da chi poteva permetterselo: in un pellegrinaggio rituale, da compiersi oltretutto in uno specifico spazio temporale ogni anno la capacità di resistenza era più importante della velocità.

Carovana di pellegrini diretti alla Mecca, 1910 – Wiki Commons

Ritualità e simboli sono diventata con il tempo una costante anche dei pellegrinaggi cristiani: la meta cui tendevano i fedeli dei primi secoli dopo Cristo era la Terra Santa, Gerusalemme.

Sotto l’Imperatore Costantino questo movimento crebbe enormemente: viaggiavano uomini e donne, con ogni mezzo a disposizione potessero permettersi le loro tasche.

E se, a parte i tratti in nave, camminare era la modalità più comune la collaborazione di asini, muli e cavalli era ricercata non appena possibile dal punto di vista economico: difatti le tappe descritte nelle guide dei cammini storici erano misurate in funzione del percorso possibile in una giornata a cavallo.

Perché sin dal Medio Evo fiorì una produzione di documenti che descrivevano minuziosamente itinerari, usi, costumi e descrizioni di località, chiese e santuari delle principali vie di pellegrinaggio.

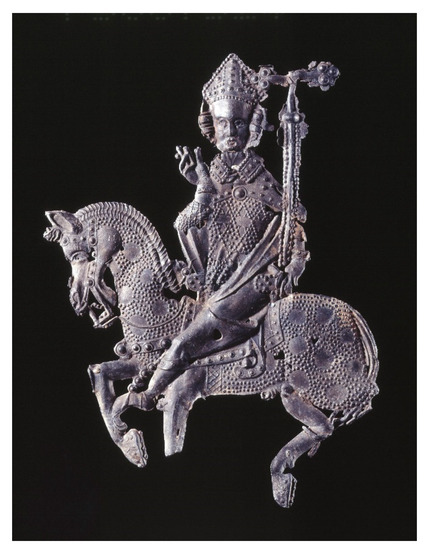

Contrassegno di pellegrinaggio inglese per la via di Canterbury ©The Trustees of the British Museum

Il Codex Calixtinus per il pellegrinaggio a Compostela, la relazione dell’arcivescovo di Canterbury Sigerico per la Via Francigena e gli Annales Stadenses per quella che è oggi la Via Romea Germanica ne sono un esempio.

L’affluenza ai luoghi santi non era vista sempre come un fatto positivo: Sant’Agostino scriveva che si trattava di una inutile e dannosa espressione religiosa, San Giovanni Crisostomo descriveva Gerusalemme come un posto in cui era più facile perdere la purezza che trovarla e Gregorio di Nissa, molto pragmaticamente, dichiarava che un cambiamento di luogo non portava più vicini a Dio.

Duomo di Fidenza (provincia di Parma): bassorilievo con pellegrini in viaggio per Roma, situato su un lato della torre campanaria di destra. XII secolo, da Wiki Commons

Eppure, a prescindere da ogni professione di fede, i grandi cammini legati alla religione hanno avuto un grande impatto storico e sociale: perché per le strade transitano le culture, come ha detto lo storico francese Jacques Le Goff.

Le persone che compivano un pellegrinaggio, per devozione o per espiazione che fosse, portavano la loro cultura in luoghi lontani, e tornando a casa oltre al loro testimonium, la prova del viaggio compiuto, avevano negli occhi altri costumi, altri paesaggi e in testa nuove parole, consapevolezze ed esperienze.

Anche altri cavalli: chi tornava dalla Terra Santa, se appena poteva permetterselo, portava con sé qualche cavallo di sangue orientale, Berbero o Arabo, che sarebbe poi andato a migliorare la razzetta di casa.

E imparando ad apprezzare cose diverse dalle proprie, abitudini differenti, persone dagli abiti e dai colori che non sono i nostri, affidandosi al prossimo per principio quando si è in difficoltà o si ha fame e sete si entra in comunione non solo con il proprio Dio, ma anche con gli altri uomini.

Per questo ogni pellegrinaggio, prima di ogni altra cosa, è un cammino di pace: anche quando si fa per un motivo personale e non religioso.

In ogni modo, di una cosa siamo sicuri: se ci si mette in cammino a cavallo, si è già di un buon metro e mezzo più vicini al Cielo.

Persone in costume tradizionale montano cavalli decorati mentre partecipano alla tradizionale “Georgiritt” (Cavalcata di San Giorgio) il lunedì di Pasqua a Traunstein, in Baviera, Germania, il 22 aprile 2019. Il Georgiritt, uno dei più grandi pellegrinaggi a cavallo, si tiene ogni anno in Baviera in onore di San Giorgio. EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS